Oleh: Irawan Santoso Shiddiq, SH

“Politik menghancurkan taqwa.” (Ian Dallas, The Entire City, 2015).

Politik, ini hanya sebuah aliran. Sebuah cara dalam melihat tentang kekuasaan. Mahzab ini berkembang sejak era renaissance di Eropa. Seiring masuknya filsafat ke Eropa. Kaum barat mengambilnya dari mu’tazilah. Ini masa kala filsafat “di-Islam-kan.” Renaissance itu, ketika filsafat “di-Kristen-kan.” Makanya azas free will kemudian berkembang meruak masa rennaisance. Azas itu digunakan melawan dogma Gereja Roma. Ajaran yang kala itu berkembang dominan. Dari situlah ‘politik’ dikenali. Istilah aslinya disebut “political science.’ Sains politik. Tapi era modern, jamak hanya mengenalnya sebagai ‘politik.’

Dasar-dasar ilmu politik, kaum modern mengenalnya dari tokoh renaissance. Mulai Machiavelli hingga Jean Jacques Rosseau. Kontrak sosial menjadi pondasi utama. Dari Machiavelli, seolah melompat langsung pada Plato dan Aristoteles. Karena kaum modern seolah melewati ‘sanad’ lahirnya ‘politik’ itu bukan berasal dari mu’tazilah. Karena sebelumnya, Al Farabi, sampai Ibnu Rusyd, telah mengajarkan lebih dulu perihal pola kekuasaan merujuk mahzab politik. Dari sanalah Thomas Aquinas, Machiavelli, Montesquei dan lainnya, mengutipnya. Tentu ini hanya perulangan sejarah. Bukan “penemuan” baru seperti klaim kaum barat Eropa.

Tapi mahzab politik tak serta merta berjaya. Machiavelli harus bersembunyi untuk menuliskan Il Principe. Karena doktrin didalamnya, bertentangan dengan dogma masa itu. Il Principe, mengajar bahwa Pangeran (Raja), bukanlah sebuah given (pemberian berlandas keturunan). Melainkan manusia yang bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. Penguasa, katanya, haruslah tegas bak binatang buas dan licik seperti kancil. Ini demi terciptanya kestabilan (statum) dalam kerajaan. Dari kalimat “statum” inilah muncul kata “lo stato” (Italia), Jerman/Belanda (staat), Inggris (state), France (le etate). Maka, sejak itu ajaran perihal “state” berkembang besar. Pandangan Machiavelly seolah sebuah jalan melawan dogma. Karena landasan utama Il Principe, mengajarkan bahwa manusia memiliki ‘kehendak bebas’ (free will) tadi. Ini ajaran yang berasal dari filsafat. Karena filsafat membawa manusia seolah memiliki ‘kehendak bebas’.

Dari ‘kehendak bebas’ itulah manusia berhak menentukan siapa yang berhak menjadi raja. Bukan berlandas pada atensi dan pemberian dari Gereja Roma. Karena jaman itu, Gereja Roma yang memegang kendali atas penentu dari siapa yang berhak menjadi Raja, di sebuah wilayah. Maka raja-raja yang tergabung dalam liga, berkumpul dalam Imperium Romanum Socrum. Kekaisaran Romawi Suci. Mereka menterjemahkan Raja sebagai wakil Tuhan. Adagium yang berkembang pun: Vox Rei Vox Dei (Suara Raja Suara Tuhan).

Dari tekanan itulah aliran politik mencuat. Pasca Machiavelli, muncul lagi Montesquei. Filosof Perancis. Dia menelorkan teori yang diikuti hingga kini. Trias Politica. Seolah kekuasaan tak bisa ditangan seorang Raja. Tentu dasarnya untuk menentang mekanisme dogma. Montesquei menteorikan kekuasaan harus separation of power. Dibagi tiga. Eksekutif, legislative, yudikatif. Intinya dia memaksa bahwa manusia berhak menentukan Bagaimana pola kekuasaan dijalankan.

Dari sana disambut lagi oleh Jean Bodin. Yang merumuskan konsep ‘republik’ sebagai wadah perwujudan ‘kekuasaan manusia.’ Bodin menyalahi Cicero tentunya. Karena Cicero, dalam kitabnya Republik, meyakini kekuasaan itu wujud Kehendak Tuhan. Bukan ‘kehendak manusia.’ Bodin menafsir paksa, kekuasaan bukanlah ‘kehendak Tuhan.’ Dia mengkisahkan tentang ‘soverignty’ (kedaulatan), yang sepenuhnya ‘kehendak manusia.’ Manusia berhak berdaulat penuh dalam menentukan penguasa dan kekuasaan wilayah. Tak boleh ada campur tangan dari otoritas agama. Dia mengkritik pengaruh Raja yang kala itu dibawah kendali Gereja Roma. Itu dianggapnya kekuasaan Pangeran tanpa ‘sovereignty’ (kedaulatan).

Thomas Hobbes tak berbeda. Leviathan, kitabnya, meneruskan ajaran Aristoteles. Manusia dianggap sebagai ‘zoon logicon.’ Hobbes menganggap manusia bak binatang buas. Zoon politicon. Makanya perlu kontrak sosial. Aturan bersama yang disepakati. Aturan itu yang melahirkan ‘state.’ Kestabilan. Dasar ‘zoon logicon’, tentu karena menilai manusia itu memiliki ‘kehendak bebas.’ Bukan makhluk yang diamati. Melainkan makhluk yang mengamati.

Hobbes tentu parsial dalam memahami anatomi manusia. Imam Ghazalii telah memberikan ajaran paripurna. Manusia, kata Imam Ghazali, memiliki tiga sifat. Sifat malaikat, sifat hewan, dan sifat setan. Hanya salah satu yang mendominasi. Dan itu Nampak dari perilakunya. Jika perilakunya adalah banyak bersyukur, ibadah, berdzikir, maka inilah manusia yang mengenyam sifat Malaikat. Inilah manusia yang sukses. Tapi jika perilakunya bak hewan, suka berkelahi, suka memangsa, terlalu banyak makan, suka mencengkeram sesama, itulah yang mengandung sifat hewan. Shaykh Abdalqadir al Jailani membagi lagi sifat hewan itu terbagi dua. Hewan buas dan hewan ternak. Nah, Hobbes hanya mendefenisi bahwa manusia itu bak “zoon logicon.” Binatang buas. Makanya perlu diatur dengan aturan bersama. Yang dibuat manusia juga. Itulah lahir istilah “contract social.” Kemudian ada sifat setan. Inilah manusia yang berperilaku penuh dengan kelakuan iri, dengki, hasad, ghibah, suka mabuk-mabukan, penuh angkara murka, hanya ber-orientasi pemenuhan syahwati. Ini sifat setan.

Leviathan-nya Hobbes hanya memberi ajaran bahwa manusia itu bak binatang buas. Makanya, solusinya tak paripurna. Tapi ini yang dijadikan pondasi utama dalam aliran “politik.”

Puncaknya muncul Jean Jacques Rosseau. Filosof Perancis lagi. Dia mengklimakskan perihal ‘le contract sociale.” Manusia harus membuat hukum bersama. Karena manusia, katanya, dibekali dengan akal untuk membuat aturan. Akal itu dianggap sebagai pemberian Tuhan. Ini khas ajaran filsafat. Rosseau menterjemahkan itu dalam konsep kekuasaan. Manusia tak bisa mematuhi Raja, tanpa adanya sebuah kontrak. Kontrak itu datang dari rakyat, kepada Raja. Teori Rosseau ini yang diamalkan Robbiespierre. Penggerak utama revolusi Perancis, 1789. Dialah yang mempraktekkan teori Rosseau dan aliran politik, dalam Perancis modern. Setelah mengkudeta otoritas Raja dan Gereja. Maka tak ada lagi dogma, yang berkuasa. Pengikut politik, itulah yang mengusung azas “free will.” Kehendak manusia. Sementara mereka bertentangan dengan pengikut Gereja Roma, yang meneruskan dogma ‘Kehendak Tuhan.’

Tapi kita harus melongok dulu pada kejadian “massacre de Paris.” Tahun 1548. Ini kala kaum filosof masih belum dominan. Kala teori politik masih samar-samar. Massacre de Paris ini kejadian mencekam. Pengikut Hugueanot dibantai dalam peristiwa “Hari Santo Bartolomeus.” Ini Sahabat-nya Isa Allaihisalam, yang dibantai Romawi kala berdakwah dulu. Kaum Nasrani kerap memperingati hari ‘pembantaian’ itu saban tahun. Tapi peringatan itu, juga berujung pembantaian. Yang disasar adalah pengikut Huguenot. Mereka yang mengikuti ajaran John Calvin maupun Marhin Luthern. Kedua tokoh Nasrani itu tak setuju dengan dogma Gereja Roma selama ini. Karena dianggap banyak terjadi hal iirasionalitas. Mereka menuntut reformasi pada Gereja Roma. Ingat, masa itu kekuasaan raja-raja Eropa berada di bawah pengaruh Gereja. Jadi reformasi Gereja, juga berdampak pada otoritas kekuasaan.

Paris jadi kota saksi perang antar keduanya. Kejadian “Massacre de Paris”, pengikut Huguenot yang diburu. Tapi Revolusi Perancis, 1789, giliran kaum pengikut Gereja Roma yang diburu dan dibunuh. Dan ini mempengaruhi ‘aliran politik’ menjadi berkembang.

Tapi “massacre de Paris” (1548) itulah yang mengubah peta Eropa. Aliran politik makin diminati. Karena dianggap Raja telah “abuse of power”. Menyalahgunakan dogma “Kehendak Tuhan”. Tapi disisi lain ada sekelompok juga yang menentang Gereja dan Raja. Itulah kaum Monarchomach. Mereka juga tak setuju dengan pola kekuasaan ala Gereja Roma itu. Monarchomach ini banyak dari kalangan alim Nasrani juga. Francois Hotman (1524-1590) menentang habis kejadian “massacre de paris” yang dianggap penyimpangan kekuasaan. Hotman menganggap hal itu sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan. Tapi Hotman tak menghendaki pola “political science.” Melainkan berteguh pada penguasa berhak diganti, jika menyimpang. Kemudian muncul yang popoler, Dupplesis Mornay. Karena sebuah artikel panjang bertebaran seantero Eropa, pasca pembantaian berdarah itu. Artikel itu berjudul “Vindiciae Contra Tyranoss.” Perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Penulisnya memakai nama samara: Brutus. Ini diambil dari tokoh Romawi, yang menikam Julius Caesar di Senat Romawi. Tapi menurut Ian Dallas, sang Brutus itulah Dupplesis Mornay. Dia memperjuangkan perlawana pada tirani kekuasaan, dengan pola tetap berpegang pada “Kehendak Tuhan.” Bukan keluar dari teori “kehendak Tuhan” dan menyeberang menjadi “free will.” Mornay menjelaskan Bagaimana pola kekuasaan harus dijalankan dengan adil.

Mornay menggambarkan pola kekuasaan berganti pada era Julius Caesar. Raja tirani berhak dibunuh dalam senat, jika memang menyimpang. Tanpa perlu mengganti system. Ini juga diperkuat oleh Theodore Beza (1511-1602). Dia ini murid John Calvin. Dia menentang teori “political science.” Aliran politik. Karena hal itu dianggapnya menyimpang dari “Kedaulatan Tuhan.” Beza meyakini kekuasaan tetap merupakan kehendak Tuhan sepenuhnya. Manusia hanya menjalankan perintah-Nya. Jika terjadi penyimpangan, maka pola pergantian Raja lalim wajib dilakukan. Dan itu dilakukan di lingkaran alim ulama.

Dari sana kemudian muncul juga John Locke. Tokoh Inggris ini tak setuju dengan politik. Locke menjelaskan, “Wahyu tetap diperlukan karena ada manusia yang menyalahgunakan akalnya.” Teori Locke bertentangan dengan Bodin. Locke menilai kedaulatan itu adalah buah munculnya ‘duel contract.’ Kekuasaan itu adanya dua kontrak. Kontrak Raja pada Tuhan dan kontrak raja pada rakyat. Sementara Bodin, Hobbes, sampai Rosseau hanya menganggap ‘contract sosial” itu hanya antara Raja dan rakyat. Tapi mengeliminasi ‘peranan’ Tuhan. Disinilah Locke tidak bersetuju.

Abad 20, muncul tokoh pengusung lagi teori “Monarchomach” dari Inggris. Dialah Harold Laski. Dia bukan seorang komunis. Tapi merupakan anak ideologis dari Mornay. Laski menjelaskan perlunya kini dilakukan re-evaluasi terhadap teori “state.” Karena sanad lahirnya “state” berasal dari “lo stato/state/staat/le etate” tadi.

Muncul dari teori politik Machiavelli sampai Rosseau. Laski menilai, “kehendak bebas/kehendak rakyat” tak serta merta menjamin kestabilan (statum).

Laski mencuatkan kembali “hukum alam” dalam pola kekuasaan. Bukan dengan pola hukum ala manusia (ration law).

Dari Laski inilah kemudian Ian Dallas, mencuatkan kembali perihal aliran Monarchomach sebagai solusi. Karena selama hampir 4 abad, aliran politik mendominasi dunia, terbukti mengalami kegagalan. Revolusi Perancis, menjadi titik awal “politik” dipergunakan. Virusnya kemudian menyebar seantero dunia. Tapi “politik menghancurkan taqwa,” kata Ian Dallas. Karena pondasi ‘politik’ adalah ‘kehendak bebas,’ yang menganggap manusia berhak menentukan kekuasaan dengan “ration scipta.’ Kekuasaan model ini telah disalahgunakan dan menyimpang. Karena realitasnya tak ada negara yang memiliki sovereignty seperti teori Bodin. Melainkan negara berada di bawah kontrol ‘supra state’. Inilah yang muncul seiring dengan munculnya ‘modern state.’ Supra state inilah kaum bankir, yang mengontrol ‘alat tukar’ setiap negara. Mereka memiliki kekuasaan, dengan memanfaatkan teori ‘kehendak bebas.’ Makanya abad 20 keatas, menjadi bukti kegagalan politik. Ketika manusia meninggalkan pola kekuasaan berlandas ‘Kehendak Tuhan’ dan menggantinya dengan ‘kehendak manusia,’ disitulah muncul kelemahan. Ordo bankir menggantikan otoritas Gereja, yang dikudeta masa Revolusi Perancis. Otoritas bankir inilah yang kemudian menentukan siapa yang berhak menjadi ‘presiden’ dan ‘raja’ di sebuah state. Pola ini bisa dilihat dari Bretton Wood, tahun 1946. Kala penguasa negara-negara, harus tunduk dan patuh pada bankir. Tak ada ‘kedaulatan.’ Makanya jika Lincoln berkata, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu telah berubah. Pemerintahan dari bankir, oleh bankir dan untuk bankir. Demokrasi telah berubah menjadi mitos. Tak pernah menjadi realitas.

Maka keluar dari jebakan ‘kehendak bebas’ inilah yang sejatinya telah diwanti Imam Ghazali, Shaykh Abdalqadir al Jailani sampai Ibnu Khaldun. Mereka merekomendasi Supaya “kehendak bebas” itu tak sepenuhnya dipergunakan. Tapi tetap dengan ‘kehendak Tuhan.” Pola Kehendak Tuhan inilah jalan kekuasaan bisa stabil (statum) diemban. Pola ini yang terus dilakukan umat Islam sejak dulu. Sebagaimana Wali Songo dalam membangun Kesultanan Demak. Dan kala Orhan Ghazi membangun Utsmaniyya. Mereka tak menggunakan “politik.” Melainkan kembali pada kekuasaan berlandaskan fitrah. Duel contract. Karena kontrak sosial, terbukti dikooptasi. Karena politik menghancurkan taqwa.

Ajang Pemilukada (Tertutup) 2024 Nir Mandat (Judi Coblos) bukanlah Jalan Perubahan Daerah-Negara

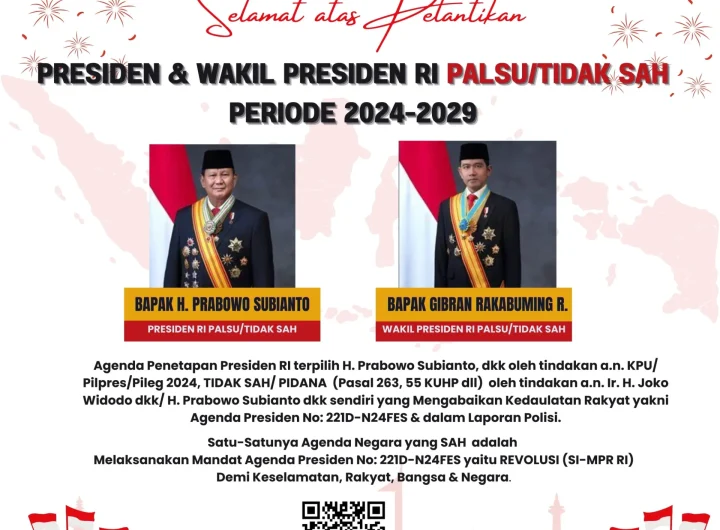

Ajang Pemilukada (Tertutup) 2024 Nir Mandat (Judi Coblos) bukanlah Jalan Perubahan Daerah-Negara  PRESIDEN RI Bapak H. PRABOWO SUBIANTO, dkk TIDAK SAH/ILEGAL, Dokumen Pelantikannya PALSU.

PRESIDEN RI Bapak H. PRABOWO SUBIANTO, dkk TIDAK SAH/ILEGAL, Dokumen Pelantikannya PALSU.  Para Bankirlah Akar Masalah Sistem Dunia Saat Ini, Bukan Demokrasi atau Lainnya!!!

Para Bankirlah Akar Masalah Sistem Dunia Saat Ini, Bukan Demokrasi atau Lainnya!!!